○日高町保健福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成7年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町保健福祉医療費の支給に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療の給付を受けることができないとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないとき。

(3) 老人及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)が市町村民税を課されていないとき。

(4) 世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を超えないとき。

(5) 老人の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。

(6) 世帯員が活用できる資産を有していないとき。

(7) 老人が、その者と同一の世帯に属する者以外の者から扶養を受けていないとき。

(1) 老人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計中心者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 生計中心者の収入が干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(1) 離婚した男子又は女子であって現に婚姻をしていないもの

(2) 配偶者の生死が明らかでない男子又は女子

(3) 配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている男子又は女子

(4) 配偶者から遺棄されている男子又は女子

(5) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない男子又は女子

(6) 婚姻によらないで母又は父となった男子又は女子であって、現に婚姻をしていないもの

(7) 配偶者のない男子又は女子以外の者に扶養されている児童であって、父母のないもの及び配偶者のない男子又は女子に該当する父又は母が監護しないもの

(8) 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による保護命令を受けている男子又は女子であって、当該命令の申立てを行ったもの

(公的扶助)

第3条 条例第4条の公的扶助は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による措置入院者(全額給付)

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による強制収容者

(4) その他、法令等で全額医療給付を受けている者

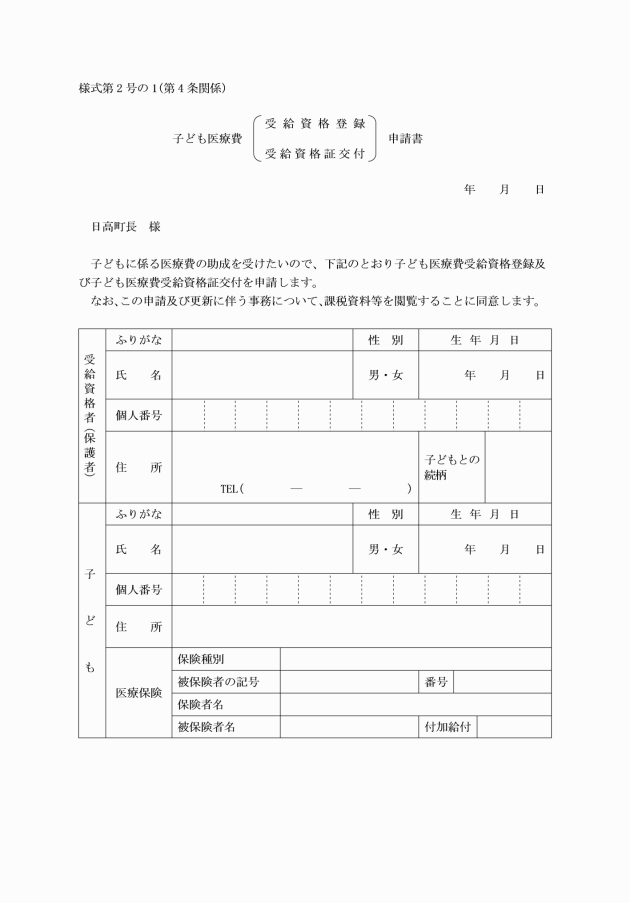

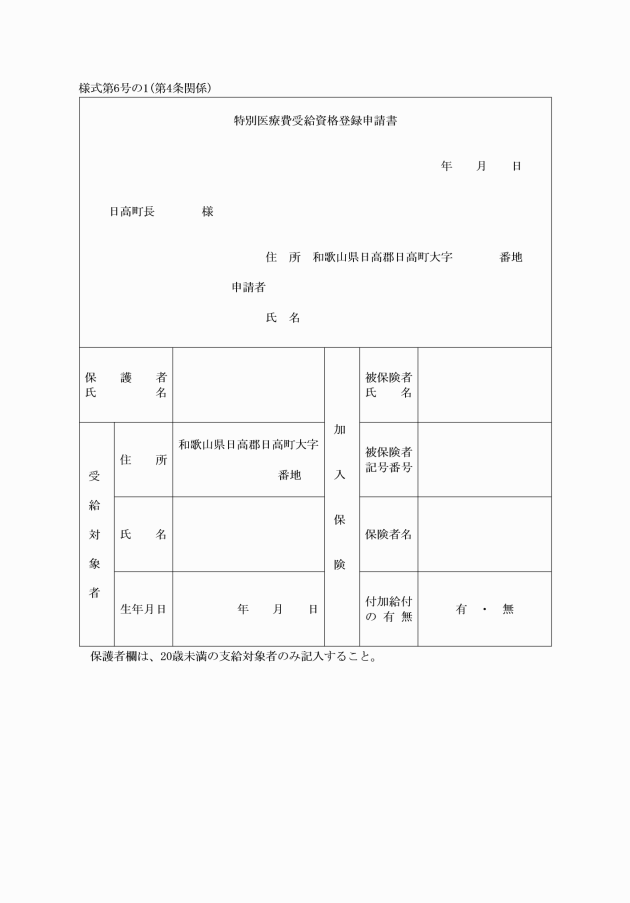

ア 支給対象者の保護者の前年(1月1日から7月31日までの間に、新たに登録を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。)の所得及び所得控除等、課税状況を明らかにすることができる市区町村長の証明書

イ 条例第2条に規定する医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類

ウ その他、町長が必要と認める書類

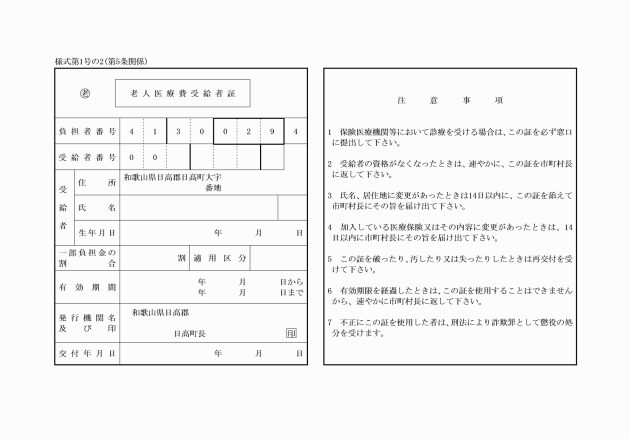

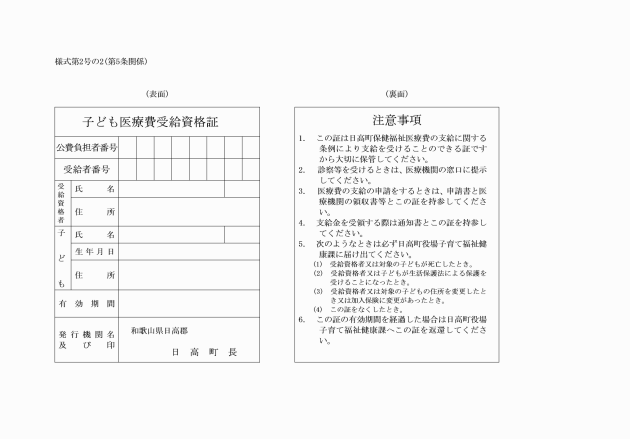

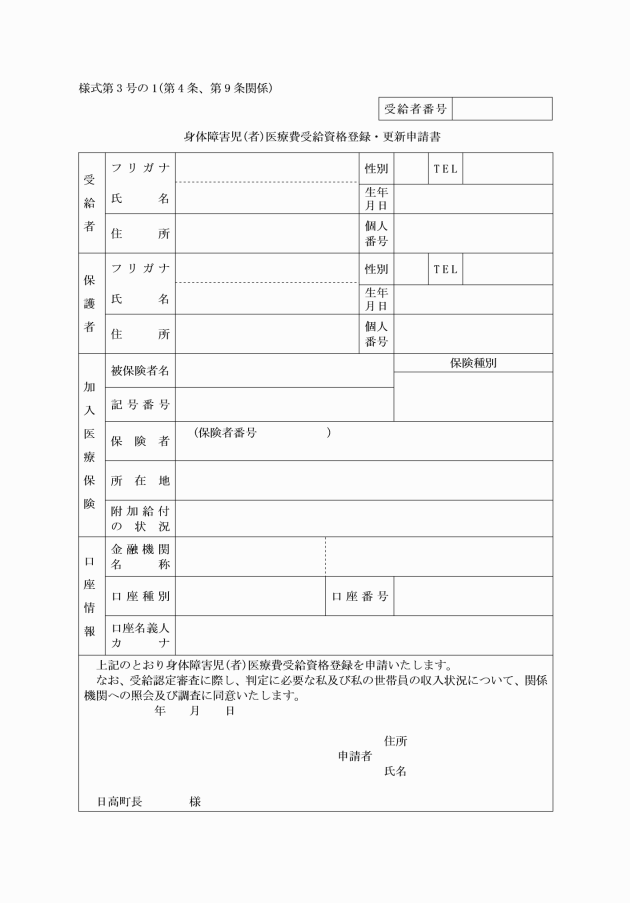

2 受給者証の有効期間は、次のとおりとする。

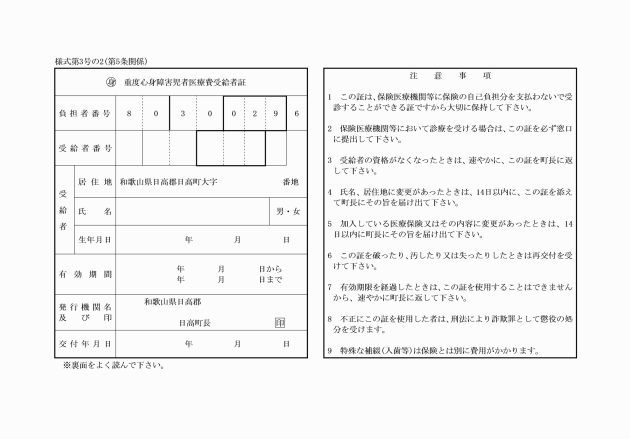

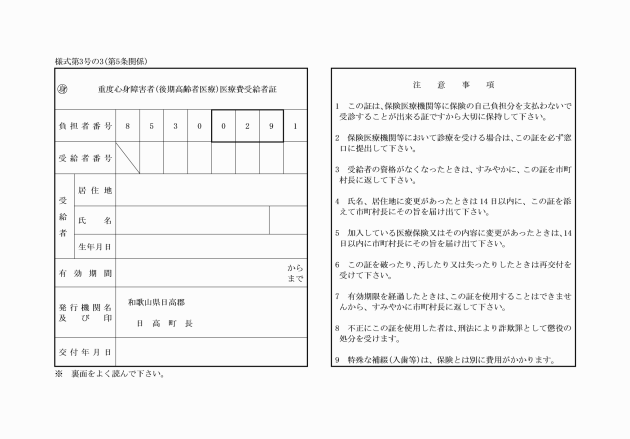

(1) 老人及び重度心身障害児者(毎年8月1日から翌年7月31日までとし、毎年度更新するものとする。ただし、年度の途中で受給資格を取得する者にあっては、受給者証の発行する月の初めからとし、年度の途中で受給資格を欠く者にあっては、受給資格要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。)

(2) 子ども(受給要件を満たすことになった日から受給資格要件を欠くに至った日までとする。)

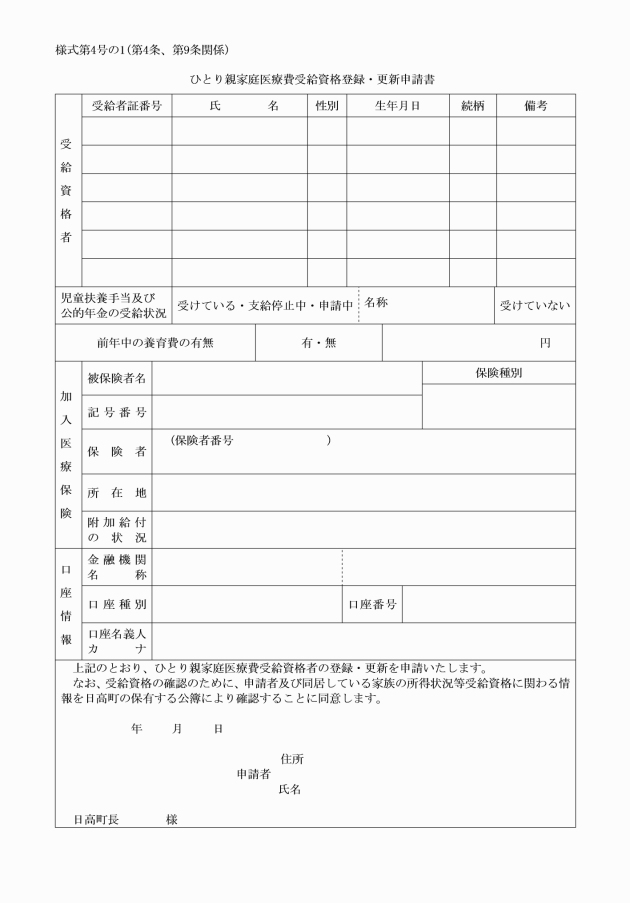

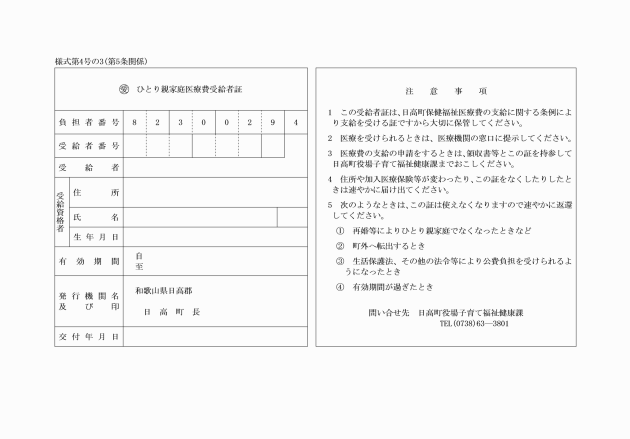

(3) ひとり親家庭(毎年11月1日から翌年10月31日までとし、毎年度更新するものとする。ただし、年度の途中で受給資格を取得する者にあっては、申請日からとし、年度の途中で受給資格を欠く者にあっては、受給資格要件を欠くに至った日までとする。)

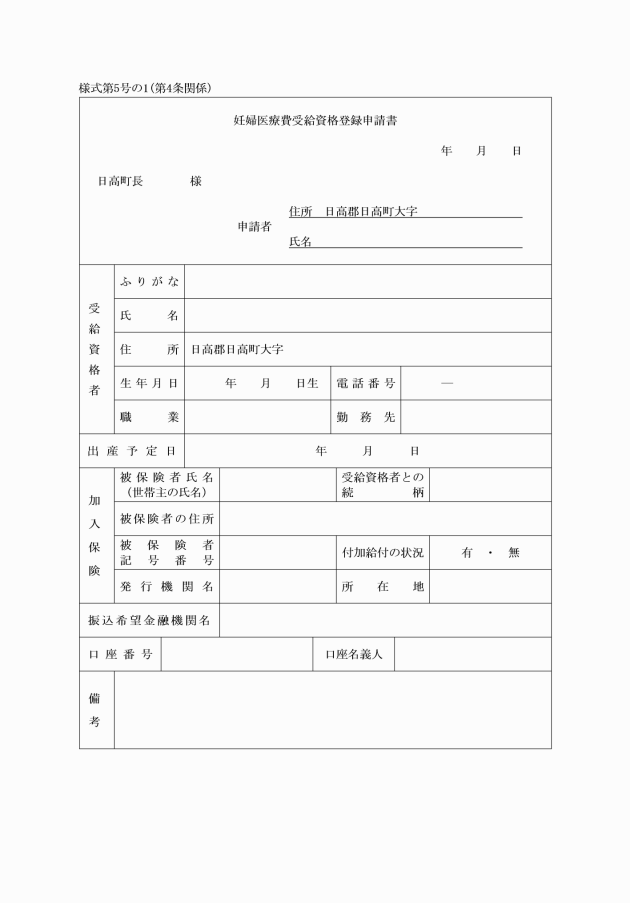

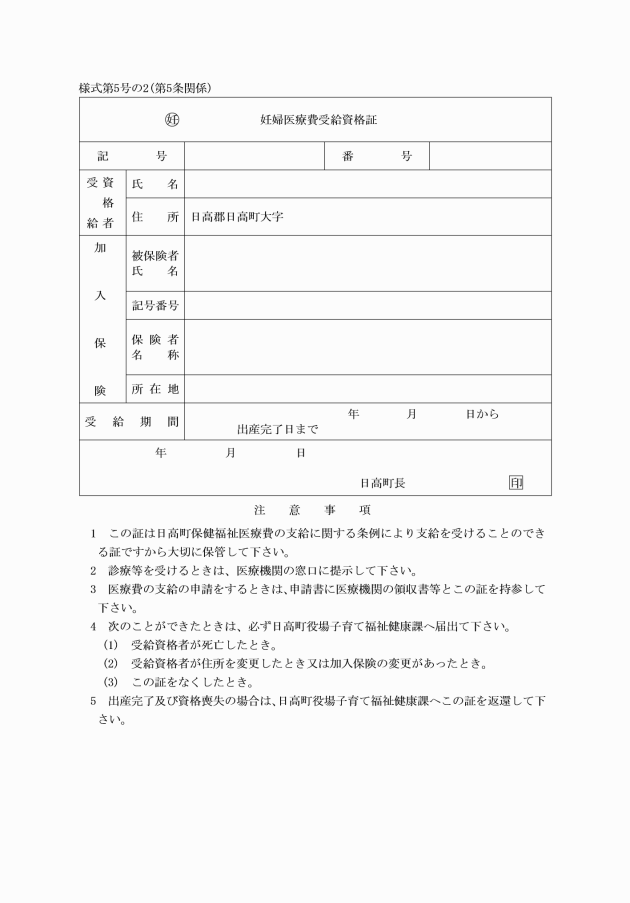

(4) 妊婦(妊娠届受理日から出産完了日までとする。)

(5) 特別(町長が認定した日から6か月間とする。)

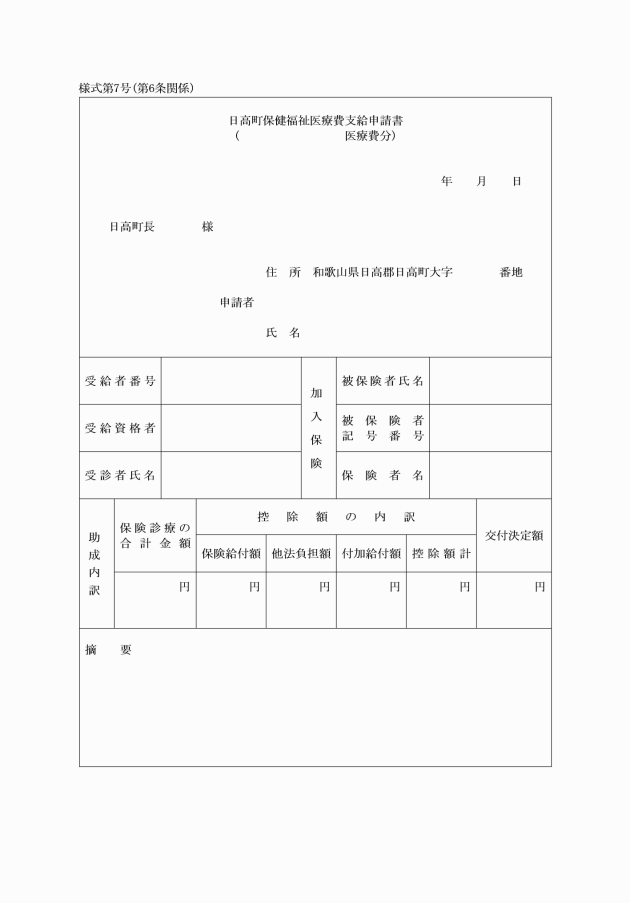

(1) 医療機関の発行する医療費領収書(ただし、条例第3条第6号に該当する者については、自己負担上限額管理票をもってかえることができる。)

(2) 受給者証

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給の範囲)

第7条 条例第8条第1項中医療に関する給付のうち、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費を対象とする。

(支給の方法)

第8条 前条による支給は、償還方式によるものとする。

2 条例第9条第3項に規定する支給については現物給付とする。

(受給者証の更新申請)

第9条 第5条第2項に規定する受給者証の更新は、医療費受給者証更新申請書によるものとし、申請者は、医療保険各法に基づく被保険者、組合員又はその被扶養者であることを証する書類を添えて申請しなければならない。

(受給者証の再交付)

第10条 支給対象者は、受給者証を破損又は失ったときは、町長に再交付を受けることができる。

(受給者証の返還)

第12条 支給対象者は、その資格を喪失したときは、速やかにその受給者証を町長に返還しなければならない。

附則

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 日高町乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年規則第4号)

(2) 日高町母子家庭医療費支給条例施行規則(昭和52年規則第2号)

(3) 日高町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和55年規則第4号)

(4) 日高町重度心身障害児者医療費支給条例施行規則(昭和51年規則第4号)

附則(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成14年規則第8号)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 昭和10年7月31日以前に生まれた者の支給制限については、改正後の第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附則(平成14年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第1号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日以前の医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成18年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成18年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

附則(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年9月16日から施行する。

附則(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第12号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。